Wenn das Zuhause kein sicherer Ort mehr ist: Häusliche Gewalt im Schwalm-Eder-Kreis

Von Martin Diebel – Es beginnt oft schleichend: ein lauter Ton, eine abfällige Bemerkung, ein erster Stoß. Dann folgt Angst, Isolation – und das Schweigen. Häusliche Gewalt bleibt oft verborgen, doch ihre Folgen sind verheerend. Frauen, Kinder und Jugendliche erleben nicht nur physische Gewalt, sondern auch psychischen Druck, soziale Isolation und wirtschaftliche Abhängigkeit. Die Dunkelziffer ist hoch, da viele Opfer aus Angst oder Scham schweigen.

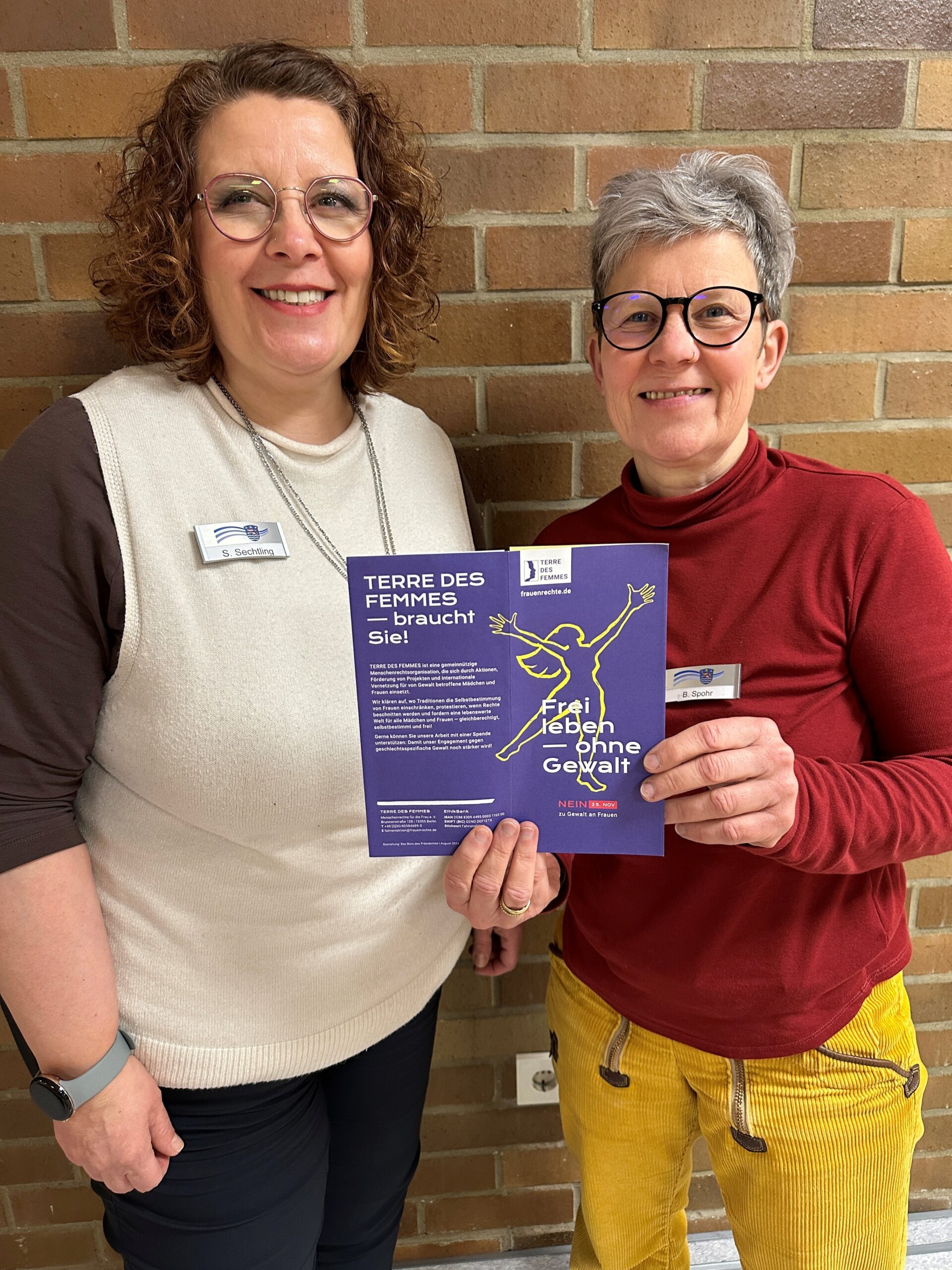

„Gewalt in der Partnerschaft hat viele Gesichter – und es ist wichtig, dass wir sie sichtbar machen und Lösungen aufzeigen“, erklärt Bärbel Spohr, Frauenbeauftragte des Schwalm-Eder-Kreises.

Häusliche Gewalt betrifft nicht nur die unmittelbar Betroffenen. Sie hat weitreichende Folgen für Familien, Freundeskreise und ganze Gemeinschaften. Nachbarn hören womöglich Schreie, Kollegen bemerken auffällige Verhaltensänderungen, Kinder wachsen in Angst und Unsicherheit auf. Doch oft herrscht Unsicherheit darüber, wie man helfen kann. Soll man sich einmischen? Soll man die Polizei rufen? Oder verstärkt das die Gefahr für die Opfer nur noch weiter?

Wenn Sie selbst betroffen sind oder in Ihrem Umfeld Anzeichen von häuslicher Gewalt bemerken, sind Sie nicht allein. Hilfe ist verfügbar. Je früher Gewalt erkannt wird, desto größer sind die Chancen, Betroffenen zu helfen und lebensbedrohliche Eskalationen zu verhindern.

Erschreckende Zahlen und Fakten

Jeden Tag erleben Menschen in ihrer eigenen Wohnung Gewalt – dort, wo sie sich eigentlich sicher fühlen sollten. Doch die Realität sieht anders aus. Häusliche Gewalt ist kein Einzelfall – sie ist ein weit verbreitetes Problem, das jährlich zehntausende Menschen betrifft. Laut dem Bundeskriminalamt wurden im Jahr 2023 mehr als 180.000 Fälle von häuslicher Gewalt registriert, was einer Steigerung von 6,5 % im Vergleich zum Vorjahr entspricht. Besonders erschreckend ist die Zahl der Femizide: Durchschnittlich stirbt jeden Tag in Deutschland mindestens eine Frau durch die Hand ihres (Ex-)Partners. Dazu kommen über 600 Mordversuche.

Auch im Schwalm-Eder-Kreis zeigt sich das Ausmaß häuslicher Gewalt deutlich: Laut der Polizeilichen Kriminalstatistik wurden im Jahr 2023 insgesamt 307 Fälle registriert, die im Zusammenhang mit häuslicher Gewalt stehen. Davon waren 226 direkte Gewalttaten, wie Körperverletzungen. Zahlen für das Jahr 2024 liegen derzeit noch nicht vor.

„Wir wissen, dass wir nur die Spitze des Eisbergs sehen. Die Dunkelziffer ist immens“, erklärt Sebastian Zielke vom Allgemeinen Sozialen Dienst (ASD) des Jugendamtes im Schwalm-Eder-Kreis. Experten schätzen, dass die tatsächliche Anzahl der Betroffenen mindestens doppelt so hoch ist, da viele Fälle nicht gemeldet werden. Viele Opfer trauen sich nicht, Hilfe zu suchen, sei es aus Angst, Scham oder wirtschaftlicher Abhängigkeit.

Besonders betroffen sind nicht nur Frauen, sondern auch Kinder und Jugendliche, die Gewalt in der Familie miterleben oder selbst Opfer von Misshandlung werden. Laut Studien entwickeln viele dieser Kinder später psychische Probleme oder zeigen selbst Gewaltverhalten. „Kinder wachsen in einem Umfeld auf, das ihnen vermittelt: Gewalt sei ein angemessenes Mittel zur Konfliktlösung – das prägt für das gesamte Leben“, sagt Silke Sechtling von der Beratungsstelle für Jugend, Familie und Erziehung im Schwalm-Eder-Kreis.

Diese Zahlen machen deutlich: Es gibt dringenden Handlungsbedarf. Mehr Sensibilisierung, bessere Schutzmaßnahmen und niedrigschwellige Hilfsangebote sind entscheidend, um betroffene Menschen zu unterstützen und Gewalt frühzeitig zu verhindern.

Gewalt beginnt oft im Verborgenen

Die Zahlen zeigen das Ausmaß des Problems. Doch was genau fällt unter häusliche Gewalt?

Häusliche Gewalt kann viele Gesichter haben. Sie beginnt oft unsichtbar – mit verletzenden Worten oder Kontrolle – und eskaliert nicht selten zu schweren körperlichen Übergriffen. Die betroffenen Personen verlieren nach und nach ihre Selbstbestimmung und fühlen sich gefangen.

Häusliche Gewalt äußert sich auf unterschiedliche Weise und betrifft oft mehrere Ebenen gleichzeitig. Die häufigsten Formen sind:

- Physische Gewalt: Schläge, Tritte, Würgen oder der Einsatz von Gegenständen, um Verletzungen zuzufügen. Diese Art der Gewalt hinterlässt oft sichtbare Spuren und kann lebensgefährlich sein.

- Psychische Gewalt: Einschüchterung, Demütigung, ständiges Kritisieren oder Bedrohungen, die das Opfer emotional zerstören. Viele Betroffene beschreiben das Gefühl, sich nach und nach selbst zu verlieren.

- Sexuelle Gewalt: Vergewaltigung, sexuelle Nötigung oder das Erzwingen unerwünschter Handlungen. Dies kann innerhalb von Beziehungen oder Ehen geschehen und wird häufig nicht angezeigt.

- Wirtschaftliche Gewalt: Kontrolle über finanzielle Ressourcen, Verweigerung von Geld oder Manipulation, um wirtschaftliche Abhängigkeit zu schaffen. Ein Beispiel hierfür ist, wenn einem Opfer kein eigenes Konto erlaubt wird oder es kein Geld für lebensnotwendige Dinge erhält.

- Soziale Gewalt: Isolation des Opfers, Kontrolle über soziale Kontakte und Verbote, Freunde oder Familie zu treffen. Täter überprüfen oft die Anrufe und Nachrichten ihrer Partner, um sie von ihrem Umfeld zu entfremden.

„Gewalt in Beziehungen hat immer mit Machtausübung zu tun. Sie kann schleichend beginnen und sich über Jahre hinweg manifestieren“, erklärt Dorothea Dithmar vom Allgemeinen Sozialen Dienst (ASD). Oft erkennen Betroffene erst spät, dass sie sich in einer Gewaltspirale befinden, da die Kontrolle und Unterdrückung schrittweise zunehmen.

Viele Täter nutzen eine Kombination aus mehreren Gewaltformen. Eine Frau, die finanziell abhängig ist, hat weniger Möglichkeiten, sich aus einer Beziehung zu lösen, selbst wenn sie regelmäßig körperliche Gewalt erfährt. Die emotionale Manipulation verstärkt die Angst vor einem Neuanfang. „Viele Betroffene erkennen erst dann, dass sie in einer Gewaltbeziehung leben, wenn sie bereits jegliche Kontrolle über ihr eigenes Leben verloren haben“, ergänzt Sebastian Zielke vom ASD.

Diese Gewaltformen treten selten isoliert auf. Vielmehr bedingen sie sich oft gegenseitig, sodass Opfer sich in einem Netz aus Angst, Manipulation und Abhängigkeit verfangen. Deshalb ist es entscheidend, alle Formen der Gewalt zu erkennen und Betroffenen Wege aufzuzeigen, sich daraus zu befreien.

Die tiefen Spuren häuslicher Gewalt

Häusliche Gewalt endet nicht mit dem letzten Schlag – sie hinterlässt langanhaltende Spuren auf körperlicher, seelischer und gesellschaftlicher Ebene. Frauen, Kinder und Jugendliche sind besonders betroffen und leiden oft ein Leben lang unter den Folgen.

Frauen, die häusliche Gewalt erfahren, kämpfen nicht nur mit sichtbaren Verletzungen, sondern auch mit tiefen psychischen Wunden: Angstzustände, Depressionen und posttraumatische Belastungsstörungen sind häufige Folgen. Viele verlieren ihr Selbstwertgefühl und das Vertrauen in sich selbst. Eine Studie des Bundesministeriums für Familie, Senioren, Frauen und Jugend zeigt, dass rund 25 Prozent der in Deutschland lebenden Frauen Formen körperlicher oder sexueller Gewalt durch aktuelle oder frühere Beziehungspartner erlebt haben (BMFSFJ-Studie). Besonders perfide ist die wirtschaftliche Abhängigkeit, die viele Täter bewusst erzeugen, um die Kontrolle zu behalten.

Auch Kinder und Jugendliche sind stille Opfer häuslicher Gewalt. Sie wachsen in einem Umfeld auf, in dem Gewalt als Mittel zur Konfliktlösung erscheint. „Kinder lieben ihre Eltern – sie wollen nicht, dass jemand bestraft wird, sondern dass die Gewalt aufhört“, sagt Silke Sechtling von der Beratungsstelle für Jugend, Familie und Erziehung. Die Folgen sind gravierend: Ängste, Schlafstörungen, soziale Isolation oder aggressives Verhalten können sich über Jahre hinweg manifestieren. Ohne frühzeitige Unterstützung steigt das Risiko, dass sie als Erwachsene selbst Gewalt erleben oder ausüben. Eine Untersuchung des Deutschen Bundestages ergab, dass nach häuslicher Gewalt 43 Prozent der betroffenen Kinder unter Schlafstörungen und 22 Prozent unter Angststörungen litten (Quelle: Bundestag).

Doch die Auswirkungen gehen über die individuellen Opfer hinaus – auch die Gesellschaft trägt die Last häuslicher Gewalt. Gesundheits- und Sozialsysteme sind stark beansprucht, und laut einer Studie der Frauenhauskoordinierung belaufen sich die finanziellen Kosten für medizinische Behandlungen, Therapien und rechtliche Maßnahmen auf mindestens 3,8 Milliarden Euro pro Jahr (Quelle: Frauenhauskoordinierung). Arbeitgeber spüren die Folgen ebenfalls: Gewaltopfer leiden oft unter psychischem Stress, was zu Fehlzeiten und verminderter Produktivität führt.

Hilfe und Schutz für Betroffene häuslicher Gewalt im Schwalm-Eder-Kreis

Häusliche Gewalt kann jeden treffen – doch niemand muss alleine bleiben. Oft fällt es Betroffenen schwer, sich Hilfe zu suchen, sei es aus Angst, Scham oder Unsicherheit. Doch es gibt Wege aus der Gewalt, und es gibt Menschen, die helfen. Im Schwalm-Eder-Kreis stehen zahlreiche Anlaufstellen bereit, um Frauen, Kinder und Jugendliche zu unterstützen, ihnen Schutz zu bieten und gemeinsam neue Perspektiven zu schaffen.

„Unser Ziel ist es, Wege aus der Gewalt aufzuzeigen und Betroffene schnellstmöglich in Sicherheit zu bringen“, erklärt Bärbel Spohr, Frauenbeauftragte des Schwalm-Eder-Kreises. Wer Unterstützung benötigt oder einen Verdacht auf häusliche Gewalt hat, sollte nicht zögern, professionelle Hilfe in Anspruch zu nehmen. Der Schwalm-Eder-Kreis bietet folgende Möglichkeiten zur Hilfe an:

Frauenhaus Schwalm-Eder-Kreis

(Rund um die Uhr erreichbar, anonymer Standort)

- Telefon: 0 56 81 – 61 70

- Träger: AWO Schwalm-Eder

Beratungsstellen für Frauen und Familien

- AWO Beratungszentrum: 0 56 81 – 68 88

- Diakonie Schwalm-Eder: 0 56 81 – 99 – 200

- Fachstelle gegen sexualisierte Gewalt an Kindern und Jugendlichen: 0 56 81 – 77 55 – 181

Unterstützung für Kinder und Jugendliche

- Beratungsstelle für Jugend-, Familien- und Erziehungsberatung: 0 56 81 – 77 55 – 180

- Allgemeiner Sozialer Dienst (ASD): 0 56 81 – 77 55 – 138

Notfallkontakte

- Polizei-Notruf: 110

- Opfer- und Zeugenberatung Kassel: 0 56 1 – 28 20 70

Jeder Mensch hat das Recht auf ein gewaltfreies Leben. Wer selbst betroffen ist oder jemanden kennt, der Hilfe benötigt, sollte nicht zögern – jede Kontaktaufnahme kann der erste Schritt in eine sichere Zukunft sein.

Gemeinsam gegen Gewalt

Häusliche Gewalt ist nicht nur das Problem der Betroffenen – sie geht uns alle an. Jeder Mensch verdient ein Leben in Sicherheit, frei von Angst und Unterdrückung. Doch für viele ist diese Realität weit entfernt. Es braucht Mut, sich Gewalt entgegenzustellen, sei es als Opfer, als Angehörige oder als Gesellschaft.

Hinzusehen bedeutet, Verantwortung zu übernehmen. Ein Gespräch, eine helfende Hand, ein Anruf bei einer Beratungsstelle – all das kann der erste Schritt sein, um jemanden aus einer ausweglos erscheinenden Situation zu befreien. „Niemand sollte sich jemals allein fühlen“, sagt Bärbel Spohr. „Es gibt Hilfe, es gibt Schutz – und es gibt Hoffnung.“

Die Aufgabe von uns allen ist es, diese Hoffnung lebendig zu halten. Prävention, Aufklärung und Unterstützung sind die Säulen eines sicheren und gewaltfreien Lebens. Jeder Schritt, jede helfende Geste kann Leben retten und die Dunkelheit durchbrechen, die häusliche Gewalt so oft begleitet.